技術研修

教育研究第一部門

研究成果有体物の取扱いについて

小池弥生1,2、寺嶋芳江2、檀原麻実3、山本千尋4

1教育研究第一部門、2イノベーション社会連携推進機構、

3安全保障輸出等管理室、4教育研究第二部門

1教育研究第一部門、2イノベーション社会連携推進機構、

3安全保障輸出等管理室、4教育研究第二部門

| 実 施 日 | : 令和6年9月26日(木) 10:00~12:30 |

| 実施場所 | : オンライン |

| 参 加 者 | : 上田瑞恵、太田諭之、柿添崇文、清水ひかる、三宅亜紀、村野宏樹(+他教職員3名) |

研修内容:

研究成果有体物の提供/受領にあたっての、学内手続きや関連法令についての研修を行った。自己や研究協力相手の研究者のみの判断で、研究成果有体物の取引を行った場合、国内・国際法令違反が発覚すると、個人だけでなく大学全体に対して罰則を科されることがあり、非常に高いリスクが伴うことがある。本研修では、特に関連法令が多岐にわたる”生物材料”に焦点を当て、法令に関する基礎知識と、実際の手続き時に「何を」「どこに」相談すべきかの対応を身につけることを目的として開催した。

研修内容に関して満足という回答が多数であったものの、外為法及びABS手続きについて、より詳細の解説を希望する声もあったため、掘り下げたテーマを開催する必要性があると感じた。

最後に、研修に参加いただいた皆様、研修の検討・サポートをいただいた寺嶋先生、檀原様、山本様には厚く御礼申し上げます。

研修内容に関して満足という回答が多数であったものの、外為法及びABS手続きについて、より詳細の解説を希望する声もあったため、掘り下げたテーマを開催する必要性があると感じた。

最後に、研修に参加いただいた皆様、研修の検討・サポートをいただいた寺嶋先生、檀原様、山本様には厚く御礼申し上げます。

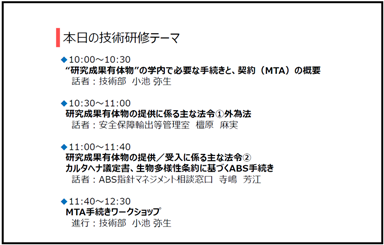

図1.研修内容 |

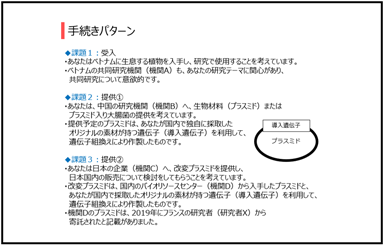

図2.ワークショップ課題 |

教育研究第二部門

農業体験~作物の栽培・農薬の使用の研修~

稲葉俊介

教育研究第二部門

教育研究第二部門

| 実 施 日 | : 令和6年9月30日(月) 10:00~15:30 |

| 実施場所 | : 静岡キャンパス 教育学部109室、理学部圃場、農学部圃場 |

| 参 加 者 | : 神尾恒春、森内良太、清水ひかる、中本順子、村野宏樹(敬称略) |

研修内容:

研修は午前に農林水産省が掲げている政策と絡めた作物の栽培講習を行った。午後は理学部の圃場で栽培しているキュウリとピーマンを使用して収穫・剪定・誘引・定植・農薬散布体験を行った。その後、農学部圃場に移動し、サツマイモの収穫作業を行いながら鱗翅目の害虫を探した。

アンケートでは資料の作り込みが良かった、座学・実習共に完成度が高かったと高評価をいただいた。一方で資料を作り込んだせいか、座学後半の時間が押し説明を早くしたため病害虫の要因について詳細があると良かったという意見もいただいた。その他にも開催日と作物の調整が難しかった点についてSlackやTeamsを利用したワークスペースを作ることで参加者の理解度を深めるとともに調整がしやすいのではという意見をいただいた。次回、研修を開催する際にはこれらのことを参考にする予定。

アンケートでは資料の作り込みが良かった、座学・実習共に完成度が高かったと高評価をいただいた。一方で資料を作り込んだせいか、座学後半の時間が押し説明を早くしたため病害虫の要因について詳細があると良かったという意見もいただいた。その他にも開催日と作物の調整が難しかった点についてSlackやTeamsを利用したワークスペースを作ることで参加者の理解度を深めるとともに調整がしやすいのではという意見をいただいた。次回、研修を開催する際にはこれらのことを参考にする予定。

座学の風景 |

実習の風景 |

機器分析部門

外部連携発展のための協働マインド研修

竹本裕之

機器分析部門

機器分析部門

| 実 施 日 | : 令和6年9月11日(水) 13:30~16:00 |

| 実施場所 | : 理学部B棟213室 |

| 参 加 者 | : 柿添崇文、清水ひかる、三宅亜紀、村野宏樹、森内良太、安原裕子 |

研修内容:

大学の新たな価値創出や研究力の強化、経営力の底上げに向けて、産業界・地域との連携が重要な課題となっている。文部科学省が策定している研究設備・機器の共用推進に向けたガイドラインにおいても、研究基盤を担う職員には多職種での協働が求められている。特にユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレータ―(URA)との連携は進んでいないという現状が報告されており、技術職員とURAとの連携強化プログラムの導入を求める指摘がある。そこで今回、外部連携に関わる業務の流れや多職種協働について理解を深め、外部連携発展に向けて技術職員に何ができるのかを探ることを目的として、URAの先生方に講義形式でお話を伺う企画を実施した。

講師は元静岡大学研究戦略室URA武田穣氏、静岡大学研究戦略室URA小林夕香氏にお願いした。実施形態は対面とオンラインのハイブリッド形式とし、オンデマンド配信も行った。参加者へのアンケート結果では、URAについての理解が深まり、相談や意見交換をしてみたいという回答が概ね得られた。一方で、相互理解がまだ不十分と感じる部分もあり、今後も連携した活動を継続していきたいと考えている。

講師は元静岡大学研究戦略室URA武田穣氏、静岡大学研究戦略室URA小林夕香氏にお願いした。実施形態は対面とオンラインのハイブリッド形式とし、オンデマンド配信も行った。参加者へのアンケート結果では、URAについての理解が深まり、相談や意見交換をしてみたいという回答が概ね得られた。一方で、相互理解がまだ不十分と感じる部分もあり、今後も連携した活動を継続していきたいと考えている。

実施中の様子 |

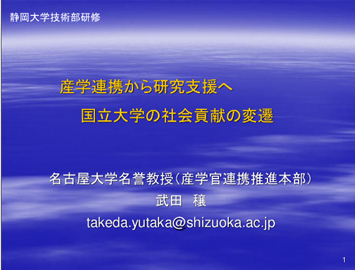

当日資料 |

||

走査型電子顕微鏡(SEM)の操作実習

-練習用アプリケーションを活用して-

早川敏弘

機器分析部門

機器分析部門

| 実 施 日 | : 令和6年9月20日(金) 10:00~15:00 |

| 実施場所 | : 浜松キャンパス 総合研究棟 浜松共同利用機器センター |

| 参 加 者 | : 加藤武則、清水ひかる、稲葉俊介、岩田昇悟(敬称略) |

研修内容:

研修は午前に走査型電子顕微鏡(SEM)の原理説明の座学と、筆者が制作した操作練習用アプリケーションを参加者に使用していただいた。午後からは浜松共同利用機器センターの実機を使用し、操作実習を実施した。参加者には標準試料として使用されるポリスチレン粒子(0.5および1.0μm)を観察していただいた。

研修後のアンケートでは、実機操作に入る前にアプリケーションを使用することで、操作イメージができて良かったという感想や、SEM使用経験者からも、使用期間のブランクが空いた際の再講習時にも活用できそうという意見をいただいた。一方で、実機とアプリケーションでは少し違う挙動もあるという意見もあり、検討していく予定である。

研修後のアンケートでは、実機操作に入る前にアプリケーションを使用することで、操作イメージができて良かったという感想や、SEM使用経験者からも、使用期間のブランクが空いた際の再講習時にも活用できそうという意見をいただいた。一方で、実機とアプリケーションでは少し違う挙動もあるという意見もあり、検討していく予定である。

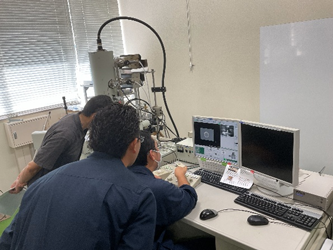

アプリケーションでの練習風景 |

SEMの操作風景 |

||

情報部門

OpenAI APIを使用したChatGPTにおける自然言語処理

太田諭之

情報部門

情報部門

| 実 施 日 | : 令和6年9月12日(木) 10:00~16:30 |

| 実施場所 | : 工学部5号館 2階202室 |

| 参 加 者 | : 柿添 崇文、小池 弥生、清水 ひかる、三宅 亜紀(敬称略、五十音順) |

研修内容:

“ChatGPT API”は、OpenAIによる自然言語処理のためのAIモデル”ChatGPT”を使用して、開発者が自然言語処理を行う際に使われるAPIである。APIとは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(Application Programming Interface)の略称で、ソフトウェアやWebサービスの間をつなぐインターフェースを指す1.

本研修は、研修参加者がOpenAI API (有料版)のgpt-4o(2024年9月6日時点)を実際に使用した。はじめに、人工知能(Artificial Intelligence; AI)についての概要と歴史、ChatGPT APIの実際の使用方法を説明した。次に参加者全員がChatGPT APIのプロンプト(入力画面)に質問等を入力した。一例として、参加者が物語の文章を入力してその続きの文章をChatGPT APIが回答することや質問を入力したことによる解答、キーワードから図を描画して回答することなどを確認した。また、プロンプトに入力する文章が日本語と英語の場合や、入力した質問文章の長さや表記方法によってChatGPT APIの回答(解答)内容が異なることがあることを参加者と確認できた。

本研修は、研修参加者がOpenAI API (有料版)のgpt-4o(2024年9月6日時点)を実際に使用した。はじめに、人工知能(Artificial Intelligence; AI)についての概要と歴史、ChatGPT APIの実際の使用方法を説明した。次に参加者全員がChatGPT APIのプロンプト(入力画面)に質問等を入力した。一例として、参加者が物語の文章を入力してその続きの文章をChatGPT APIが回答することや質問を入力したことによる解答、キーワードから図を描画して回答することなどを確認した。また、プロンプトに入力する文章が日本語と英語の場合や、入力した質問文章の長さや表記方法によってChatGPT APIの回答(解答)内容が異なることがあることを参加者と確認できた。

図1:研修の様子 |

図2:OpenAI APIのプロンプトに質問を入力している参加者 |

1 https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-the-chatgpt-api (2024年10月8日データ取得)

ものづくり部門

アンカーボルトの取り扱いについて

本山英明

ものづくり部門

ものづくり部門

| 実 施 日 | : 令和6年9月19日(木) 14:00~16:40 |

| 実施場所 | : 工学部1-142室 |

| 参 加 者 | : 大石武則、上田瑞恵、芦澤雅人、小池弥生、藤野健、三宅亜紀、 |

| 竹内州、清水ひかる、太田諭之、スタッフ 山口卓士 〈敬称略〉 |

研修内容:

大学の法人化により大学も企業と同等の安全衛生の対応が求められております。大学ではキャンパス毎に、毎週1回の安全衛生センターで選任された衛生管理者による研究室等の職場巡視が実施されており、その後毎月1回開催される安全衛生委員会において、衛生管理者による巡視報告が行われております。その際、ロッカー、実験室の棚、ガスボンベ立て等の未固定が指摘され、改善要求が求められております。

今回の実習で学科/研究室等の未固定の物品を自身によりアンカーボルトで固定できれば大学の安全衛生に貢献できると考えて実習を行いました。

今回の実習で学科/研究室等の未固定の物品を自身によりアンカーボルトで固定できれば大学の安全衛生に貢献できると考えて実習を行いました。

座学内容は、電動ドリルの種類、使用上の注意事項、アンカーボルトの種類

打ち方の注意、アンカーボルトの撤去方法等の説明を行いました。

その後 実習として実際にコンクリートブロックにハンマードリルで穴を開け

4種類のアンカーボルトを打ち込み、その後、撤去作業まで行いました。

今後、学科/研究室から固定依頼された場合に今回の実習がお役に立てれば幸いです。

研修中の様子 |

実習中の様子 |